聚焦场流分离技术 解决低浓度细颗粒物分析表征难题 ——访中国科学院生态环境研究中心谭志强研究员

来源:开云体育登录入口 发布时间:2024-07-09 10:00:04中国科学院生态环境研究中心谭志强研究员及团队多年来一直致力于场流分离技术的研究及应用,特别是应用

中国科学院生态环境研究中心谭志强研究员及团队多年来一直致力于场流分离技术的研究及应用,特别是应用场流分离技术在低浓度细颗粒物分离分析中做出了突出成果。近期,仪器信息网与谭志强就其研究成果进行了深入交流

随着环境污染问题日渐严峻,污染物的微细化趋势明显,环境基质中细颗粒污染物的检测与控制成为当下环境管理的重大挑战。场流分离技术,起源于上世纪60年代,具有分离范围广、分离效率高等优点,在解决环境基质中低浓度细颗粒物分析检测难题方面展现出独特的技术优势和广阔的应用前景。

中国科学院生态环境研究中心谭志强研究员及团队多年来一直致力于场流分离技术的研究及应用,特别是应用场流分离技术在低浓度细颗粒物分离分析中做出了突出成果。近期,仪器信息网与谭志强就其研究成果进行了深入交流。

我本人的研究经历与金属元素密不可分。2005年我考入四川大学攻读硕士学位,第一次接触分析仪器研制这个研究方向,非常感兴趣。当时,未解决野外现场痕量铜、铅、镉等重金属离子的快速检测问题,参与了便携式钨丝电热原子吸收光谱分析仪的研制和开发工作,为实现原子吸收光谱仪走出实验室做了一点工作。 2008年考入中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位,继续从事重金属污染物现场快速检测研究,开发了一系列基于金纳米探针的灵敏、快速、准确检测汞、铜、砷等离子的分析方法。 2011年博士毕业后,我继续在生态环境研究中心从事博士后研究。围绕解决纳米材料环境安全性研究中低浓度细颗粒物分析表征的难题,开始从事基于场流分离技术的金属细颗粒物分离分析新方法开发和仪器研制。

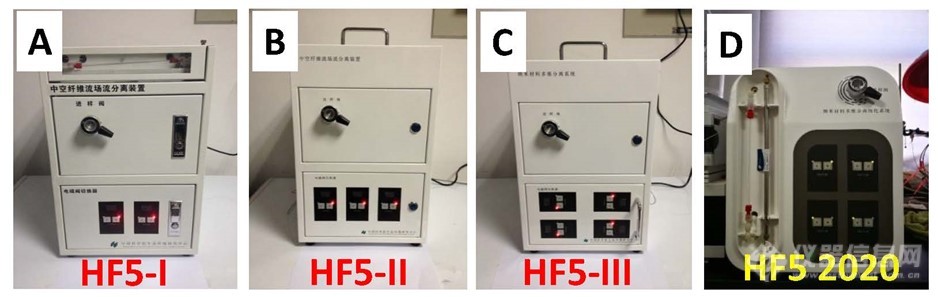

我们率先在国内开展了中空纤维流场流分离技术的研究,先后研制了四代基于中空纤维流场流分离技术的细颗粒分离纯化仪器(图1),这些仪器的分离性能逐渐优化,应用场景范围逐步扩大(如从金属到碳质细颗粒),自动化程度慢慢地提高,为从纳米至微米不一样的尺寸细颗粒的分析表征提供了可靠技术支撑。

图1自主研制细颗粒分离纯化仪器实物照片非常荣幸,我们的工作得到了国内仪器研制专家的认可,我本人于2019年获得中国仪器仪表学会 “朱良漪分析仪器创新奖”之“青年创新奖”。最近,我们开始从事电场流分离技术的研究,为实现同尺寸、不同表面修饰剂细颗粒的分离提供了有效手段。

场流分离技术最早由美国犹他大学Giddings教授在上个世纪60年代提出,早期大多数都用在高分子聚合物、胶体矿物等的分离,现在已经拓展到生物大分子、纳米颗粒、病毒等领域。理论上,场流分离可分离尺寸从1nm~100 μm的细颗粒,所以可作为高效分离纯化细颗粒的有效手段。和色谱分离技术类似,场流分离技术也包括一系列分支技术,比如流场流分离、热场流分离、离心场流分离、电场流分离等。理论上,这些分支技术的分离性能都普遍高于尺寸排阻色谱。流场流分离是目前这些分支技术中理论最为成熟、应用最广泛的一种。流场流分离又可细分为对称流场流分离、非对称流场流分离以及中空纤维流场流分离等。其中,非对称流场流分离被美国国家标准与技术研究院(NIST)推荐为稳定可靠且应用前景广阔的纳米细颗粒分离方法。

针对环境样品基质复杂、目标细颗粒物浓度低、高度动态等特点,我们的研究工作主要是围绕中空纤维流场流分离技术。与其他流场流分离系统相比,中空纤维流场流分离系统的分离能力更强,而且很容易与高灵敏检测器(如ICPMS)直接联用,因此更适用于环境基质中低浓度细颗粒的分离分析。另外,所用中空纤维膜分离通道成本低,而且非常容易更换,这有助于该技术的推广和普及。

除了分离范围宽和分离度高以外,场流分离仪器通道内没有固定相填料,而且常采用简单基质溶液(如纯水)作载流,这样做才能够最大限度保证目标物的无损分离,因此可用于揭示真实环境中细颗粒的赋存状态。这个特点也使得场流分离技术在蛋白质、外泌体、病毒等生物细颗粒的分离分析中具有巨大的应用前景。而且,这种载流更有助于将场流分离仪器直接与后续高灵敏检测器在线联用。离线收集的分离组分也很容易用于其他检测的新方法的直接分析。

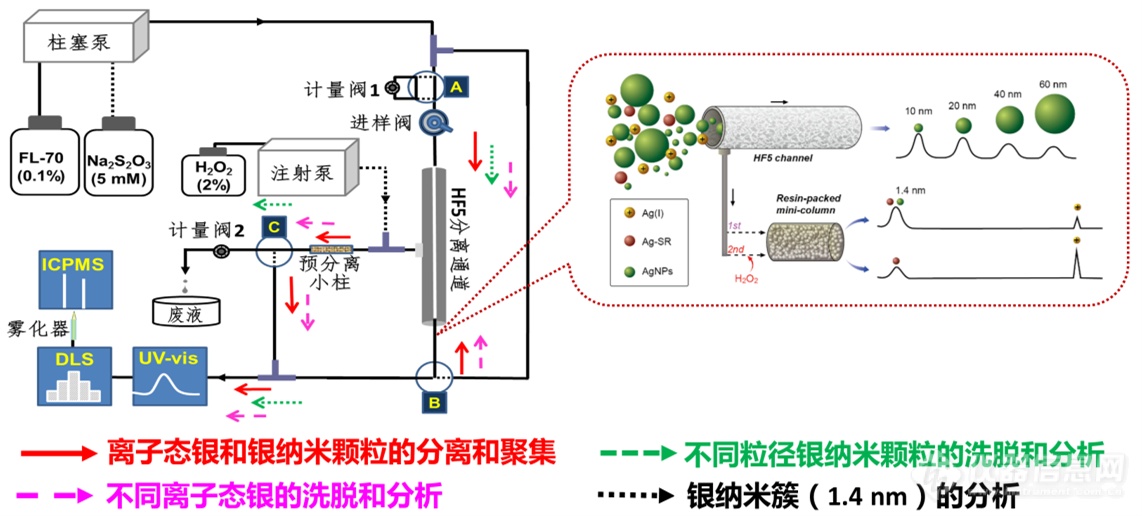

另外,中空纤维流场流分离采用管壁上布满微孔的中空纤维膜作为分离通道,不仅可实现样品基质的在线净化,还能轻松实现共存离子组分的同时分析。比如为实现环境中痕量银纳米颗粒的形态分析,我们将研制的中空纤维流场流分离仪与紫外可见吸收检测器、动态光散射、电感耦合等离子体质谱在线-UV-vis-DLS-ICPMS)(图2),实现了μg/L浓度水平的5种不同粒径(1.4 nm、10 nm、20 nm、40 nm和60 nm)银纳米颗粒以及2种不同形态(游离或弱结合态和强结合态)银离子的在线分离、识别、表征及定量分析,为实际水环境中不同形态银的浓度水平调查提供了准确、可靠、高灵敏的分析方法,也为深入研究环境相关浓度水平银纳米颗粒和银离子的环境行为和归趋奠定了基础。

环境细颗粒的粒径范围涵盖纳米到微米级。近年来的研究已经证实,细颗粒的环境和生物安全性与其浓度水平和环境行为紧密关联。由于环境中的细颗粒含量通常处于痕量或超痕量水平,且环境基质复杂,因此环境基质中低浓度细颗粒的分析表征极为困难,这严重制约了对环境相关浓度细颗粒的物理化学转化过程的研究,进而限制了人们对环境中细颗粒生成和转化规律的认识。因此,建立环境基质中低浓度细颗粒的高灵敏度分析方法既是当前环境化学亟待解决的关键科学问题,同时也是深入研究低浓度细颗粒环境和生物安全性的“卡脖子”技术问题。基于前面提到的HF5-UV-vis-DLS-ICPMS在线联用系统,我们系统研究了环境相关浓度(如10 μg/L)银纳米颗粒的典型物理化学转化过程。比如,在银纳米颗粒团聚行为研究中,直观表征到天然有机质在颗粒表明产生的冠结构,且发现低浓度银纳米颗粒比在高浓度下具有更长的稳定时间。另外, 我们得知在光照天然有机质还原银离子生成银纳米颗粒过程的研究中,发现光照环境相关浓度银离子仅生成大量小粒径(如2.3 nm)银纳米颗粒,而高浓度银离子下则同时生成大量小粒径和大粒径(如8.4 nm)银纳米颗粒。在银纳米颗粒和银离子的相互转化研究中,发现污水处理厂进水中银离子主要以巯基化合物形式存在,并未检测到以往在高浓度下研究报道的硫化银,而银纳米颗粒并未发生明显的化学变化(如硫化)。上述研究表明,环境相关浓度下银纳米颗粒和银离子的环境行为与高浓度情况下的研究结果存在非常明显差异,这也突出了细颗粒环境行为研究应从环境相关浓度水平出发的必要性。

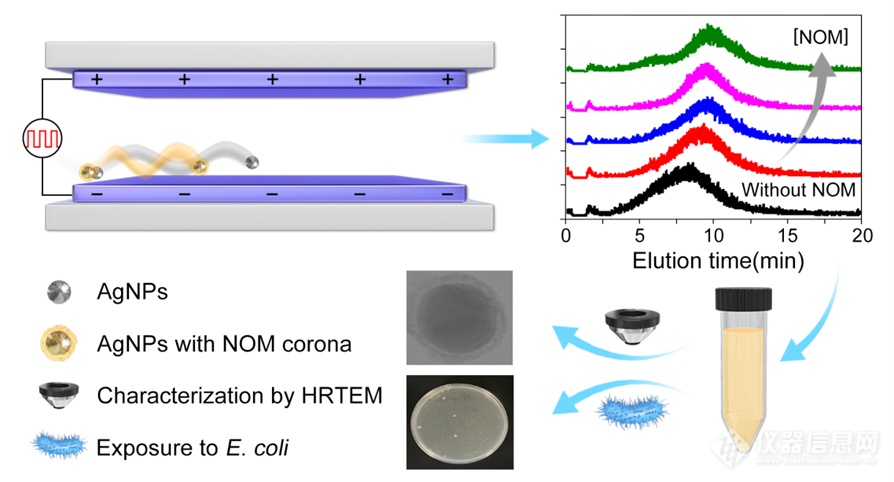

最近,我们基于偏置循环电场流分离-紫外可见吸收检测器-电感耦合等离子体质谱在线联用系统(BCyElFFF-UV-vis -ICPMS),研究了水环境中银纳米颗粒环境冠形成及对其生物效应影响(如图3所示)。我们首次使用偏置循环电场流分离技术对相同尺寸、不同修饰剂的银纳米颗粒进行了分离。根据这两种不同修饰剂银纳米颗粒洗脱时间差异、分级组分的离线分析表征以及理论计算结果,阐明了不同修饰剂银纳米颗粒表面环境冠结构形成机理,揭示了环境冠结构对银纳米颗粒生物效应的影响机制。这项工作表明,循环电场流分离技术可为监测银纳米颗粒表面结构的微小变化以及高效分离纯化银纳米颗粒及其衍生物(如表面含环境冠、蛋白冠等结构)提供了可靠技术支撑。

图3 基于电场流分离系统的银纳米颗粒环境冠形成及其生物效应研究新方法[2]

基于目前已经建立的不一样的尺寸、不同表面性质细颗粒的分析表征方法,未来我们将从形貌、尺寸、形态变化多角度对细颗粒分析表征,开展真实环境中细颗粒的老化或风化过程、细颗粒与矿质颗粒物异质团聚行为、细菌或细胞对细颗粒摄入过程及转化等方面的研究,探索解决细颗粒生物地球化学过程和生物效应研究中的关键科学问题,为准确评估细颗粒物生态环境健康风险提供重要依据。除了在环境领域应用外,我们还将继续拓展场流分离技术在环境毒理、生物医学、纳米农业等领域的应用。近年来,我们与国家纳米科学中心、中国农业大学、中国科技大学等研究团队开展了广泛合作,并且取得了系列有国际影响力的创新成果。

我个人认为主要有以下几方面原因:首先与其他分离技术相比,比如色谱技术,这个技术的发明距今还不足60年,仍然是一种相对来说还是比较新的分离技术。我国学者对场流分离技术的关注和研究起步更晚。上世纪80年代,中国科学院化学所高玉书研究员较早开始关注场流分离技术,后来高老师去美国继续开展场流分离技术探讨研究工作。很久国内场流分离技术探讨研究几乎处于空白状态。特别高兴的是,进入21世纪后慢慢的变多的研究团队开始从事场流分离技术的相关研究。据不完全统计,目前国内有十余个科研团队在从事场流分离技术探讨研究和应用方面的工作,这已经引起了国际场流分离技术会议委员会的关注,多次邀请我们参加相关国际学术会议。

目前全球能够生产场流分离仪器的公司极少,国内市售场流分离仪器几乎全部来自国外进口。这些仪器的价格远高于其他常规分离仪器(如液相色谱)。由于国际贸易摩擦,近年来这些进口仪器的关税逐步的提升,这对进口仪器设施在价格上也有一定影响。另外,进口场流分离仪器国内维修工程师的短缺也影响了场流分离仪器的大量普及。因此,亟需我们加快国产场流分离仪器的研制和专业方面技术人员队伍建设,逐渐实现进口替代。这也是我们团队一直在努力的一个方向。

场流分离在国内的应用领域是比较窄,场流分离的应用潜力有待进一步挖掘。场流分离技术在环境保护、生物医学、食品安全、材料制备等领域具有广阔的应用前景,这需要各个学科领域学者的共同努力。比如,去年国务院办公厅印发的《关于新污染物治理行动方案的通知》( [2022] 15号)中,已经明确把微塑料已经正式被列入第四类新污染物。国家自然科学基金委今年也启动了“微塑料的环境化学行为与效应”专项项目。对这种新污染物的识别和定量是对其环境健康风险科学评估和精准施策的前提。我们最近的研究表明,环境中还存在大量的纳塑料,它们的迁移能力更强,环境健康风险可能更大,治理起来也更加困难。目前应用较多的微塑料表征方法,如光学显微镜、红外光谱、拉曼光谱等,对于小尺寸纳塑料的识别和定量存在一定挑战性。因此,场流分离技术在微/纳塑料污染调查、环境行为、生物效应、污染防治等研究有很大的应用潜力。

目前国内学者更多关注的是流场流分离技术,市场上的场流分离仪器大多为非对称流场流分离仪,而研究其他场流分离分支技术的团队极少。近三年来,我们也围绕电场流分离和磁场流分离也开展了一些工作,有效弥补了流场流分离技术在特定目标物分离分析中的应用短板。

我们对场流分离技术的科普宣传还有待加强。比如我们的很多仪器分析教科书上,很少会详细介绍场流分离技术。当然这要求我们每位从事场流分离技术探讨研究的学者一起努力,积极为场流分离在国内的推广和普及做贡献。我们大家都希望通过我们的共同努力,场流分离仪器能够像色谱一样进入常规分析实验室,为细颗粒相关研究领域提供研究“利器”!

谭志强,男,理学博士,博士生导师,中国科学院生态环境研究中心研究员,国科大杭州高等研究院兼职教授,大理大学客座教授,中国仪器仪表学会分析仪器分会高级会员,主要研究方向为低浓度细颗粒物分析表征新仪器研制及其在环境化学、纳米农业、生物医学等领域应用。

先后在韩国延世大学、美国犹他大学以及马萨诸塞大学从事访学合作研究,在Sci. Adv.、Environ. Sci. Technol.、Anal. Chem.、Water Res.、TrAC-Trend Anal. Chem.等国内外学术期刊发表论文60余篇,参与编写中文专著3部,授权国家发明专利7项;先后主持国家自然科学基金4项,国家“973”项目和国家重点研发计划子课题各1项;担任《Reviews of Environmental Contamination and Toxicology》、《Atomic Spectroscopy》、《分析试验室》等杂志编委。2017年入选中国科学院青年创新促进会,2018年获中国分析测试协会科技奖(CAIA奖)一等奖,2019年获中国仪器仪表学会“朱良漪分析仪器创新奖”之“青年创新奖”。

![]()

![]()

海南省生态环境监测中心109.48万元采购颗粒物采样器,离子检测仪,负离子检测仪

助力能源化工高质量转型发展——第三届全国石油化学工业分析测试技术暨第十三届全国石油化学工业色谱学术报告会召开

齐探讨石油化学工业分析新方向——第三届全国石油化学工业分析测试技术暨第十三届全国石油化学工业色谱学术报告会闭幕

8台实验室常用设备入围! 3i奖-2023年度科学仪器行业优秀新品-上半年入围名单公布